Voici un projet réellement vécu et vraiment conçu par les élèves eux-mêmes. Le professeur n’a ni imposé le thème, ni guidé la méthode : il a simplement ouvert un espace de liberté. Le reste – la lecture, le choix, l’adaptation, la mise en scène, la participation à un concours – est né de l’initiative collective des élèves. Et ils ont gagné, bien plus qu’un prix.

« Un vrai projet porté par les élèves »

La pédagogie du projet (ou pédagogie de projet)

Née au début du siècle passé, cette pédagogie encourage « l’activité spontanée et coordonnée d’un groupe restreint d’élèves s’adonnant méthodiquement à l’exécution d’un travail formant une globalité et choisi librement par les enfants : ils ont ainsi la possibilité d’élaborer un projet en commun et de l’exécuter en se partageant la tâche ». [1]

Voici un excellent exemple de démarche de projet, vécue et racontée par un lycéen :

Septembre – Première semaine de cours

Nous sommes assis dans la classe et attendons l’arrivée de notre nouveau prof de français. Sur les tables disposées en U, devant chaque élève, un épais Lagarde et Michard du XVIIe siècle.

Le prof entre, souriant, et nous dévisage longuement sans prononcer le moindre mot. Comme s’il attendait que nous lui adressions la parole.

Il lance soudain :

« Le livre qui vous a été distribué, c’est le programme de cette année. »

Silence, soudain plus pesant.

De premiers élèves feuillettent les 450 pages du « programme ».

Le prof demande :

« Que proposez-vous ? »

Re-silence.

Le prof : « Je vous laisse réfléchir, je reviens dans quelques minutes ».

Il sort.

Nous nous regardons tous. Les exclamations fusent :

– Ce livre est énorme !

– Il y a surtout du théâtre !

– Il n’y a finalement que trois grands auteurs : Racine, Corneille et Molière.

– Je ne comprends rien aux textes.

– Chez Molière, c’est plus facile à comprendre, et puis ça a l’air plus comique.

– On va bien s’ennuyer à lire tout ça…

Silence, puis :

« Et si on jouait une de ces pièces de théâtre au lieu de les lire ? »

Retour du prof, allègre, qui nous demande si nous avons des propositions d’activités à lui faire.

Timidement, un élève plus courageux que les autres lui demande s’il serait possible de jouer une des pièces.

À la stupéfaction générale, le prof, très enthousiaste, répond que c’est une excellente idée et qu’il nous laisse nous organiser.

Il quitte de nouveau la salle et promet de revenir bientôt.

Interminable brouhaha.

Mais brouhaha des plus fertiles : nous décidons de choisir un auteur, puis une pièce.

Notre choix s’arrête sur Le Misanthrope de Molière.

Ça a l’air marrant : il y a de petits marquis efféminés, une difficile histoire d’amour comme il s’en déroule dans la classe…

Tiens ? Pourquoi ne pas transposer l’histoire dans notre univers scolaire ?

Pourquoi ne pas adapter le scénario de la pièce au goût du jour ?

La décision est prise : ce sera une version contemporaine du Misanthrope.

Les rôles sont rapidement distribués, puis d’autres tâches : mise en scène, éclairage, musique. Chacun a un rôle à jouer.

Le prof réapparaît, nous encourage, met à notre disposition la salle des fêtes de l’école.

Et, pendant un trimestre entier, nous y passons presque toutes les heures de français à adapter et à répéter la pièce.

L’ambiance n’est pas toujours excellente. On ne tombe pas toujours d’accord sur la façon d’adapter l’œuvre originale.

On en vient même à décider – toujours avec la bénédiction du prof qui continue de nous rendre de nombreuses visites-éclairs – de monter deux adaptations parallèles.

L’une des intrigues se déroule dans une classe d’école, l’autre au cours d’une soirée dansante.

Et puis, un jour, notre professeur nous informe de la prochaine organisation d’un festival de théâtre national dans une grande ville proche.

Il demande si nous voudrions y présenter notre spectacle.

Il y a des prix somptueux à gagner.

Nous acceptons sans réfléchir… et le regrettons bien vite : des écoles de théâtre participeront aussi au concours !

Panique…

Nous redoublons d’efforts, multiplions les répétitions, peaufinons les interprétations, la mise en scène, les jeux de lumières.

Et le grand jour arrive.

Les représentations se succèdent. Toutes superbes !

Nous sommes passés les derniers.

Le jury délibère.

Les résultats sont enfin annoncés dans la salle du théâtre.

Yes ! Nos Alceste ont gagné le concours, NOUS avons gagné le concours !

Et c’est bien un vrai projet que nous avons mené, presque entièrement par nous-mêmes.

Le professeur n’a rien imposé : il a simplement ouvert un espace de liberté, de prise d’initiative, et donné l’occasion de vivre cette aventure collective.

Aujourd’hui encore, nous connaissons sans doute bien mieux l’œuvre de Molière et ce qu’elle apporte que si on nous l’avait seulement expliquée dans un cours magistral.

Quels enseignements tirer de tout ceci ?

Il est clair que ces élèves ont mieux que quiconque intégré le génie de Molière et le sens d’au moins une de ses pièces.

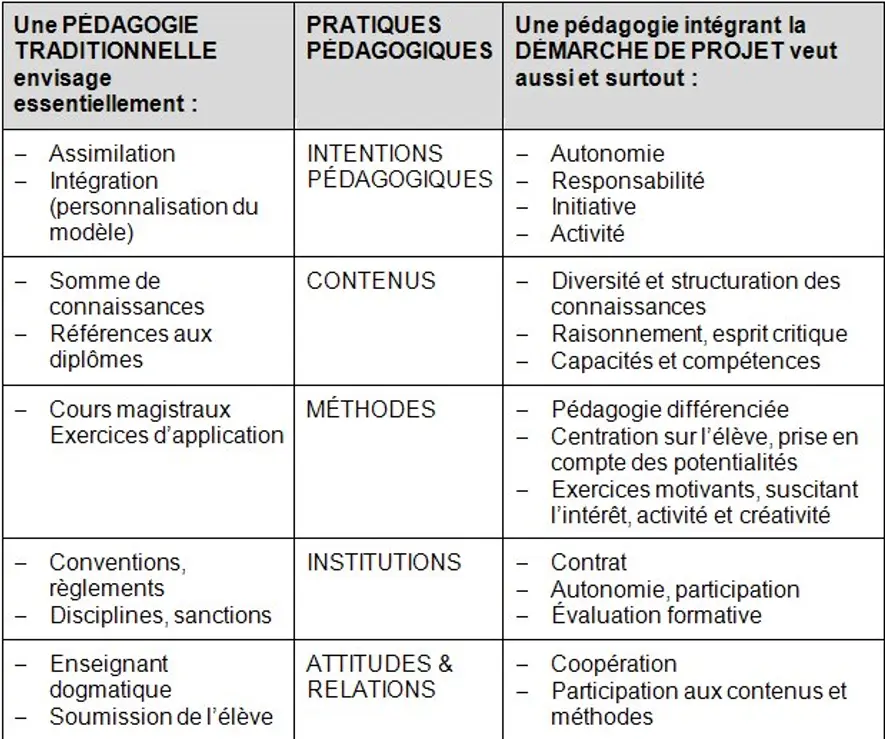

Mais le gain pédagogique est beaucoup plus important encore, tant sur le plan des intentions que sur ceux des contenus, des méthodes, des institutions, des attitudes et des relations.

En témoigne ce tableau, emprunté à Charentier, Collin & Scheurer [2], qui énumère les bienfaits d’une pédagogie du projet.

Ici, pour le plus grand bonheur des élèves et de leur enseignant, la connaissance s’est construite au lieu d’avoir été transmise.

Inspirons-nous de ces pratiques dans nos cours de langues : multiplions les occasions offertes aux apprenants de participer presque seuls à un vrai concours, à la rédaction d’un vrai journal, à la recherche de vrais correspondants, à la préparation de vrais échanges.

Post Scriptum

Texte extrait et adapté de : Delhaye, O. (2023). Méthodologie de l’enseignement-apprentissage du français, langue étrangère [notes de cours]. Département de Langue et de Littérature françaises. Université Aristote de Thessaloniki.

__________

[1] AVANZINI G. (dir.), 1975 – La pédagogie au XXe siècle, Privat, p. 191.

[2] CHARENTIER J., COLLIN B. & SCHEURER E., 1993 – De l’orientation au projet de l’élève, Hachette Éducation, pp.98-99.

En résumé

Un professeur de français propose à ses élèves une liberté inattendue : celle de décider eux-mêmes comment aborder un programme littéraire intimidant. Résultat : un véritable projet mené par les élèves, une adaptation contemporaine du Misanthrope de Molière, deux versions mises en scène, une participation à un concours national… et une victoire inoubliable. Cette aventure illustre toute la richesse de la pédagogie du projet appliquée à l’enseignement du français. — Résumé généré par l’IA.

Mieux comprendre une œuvre de Molière

© Pexels.com | Licence CC0

Envoyer un commentaire